| 本文來自「科技雜談」,ID:keji_zatan,作者王雲輝

如同手機「功能機」向「智能機」的升級,在人形機器人進入千家萬戶,真正改變我們生活的過程中,它們要為我們連接外界的信息、產品和服務,就必須,也必然身在本地,腦在雲端。

2023剛剛開年,人工智能與機器人就再一次點燃了各界對科技創新的關注和暢想。

無論《流浪地球2》電影里讓人後背發涼的人工智能MOSS,憨態可掬的智能機器狗「笨笨」;還是在各個創作和互動領域狂刷成就,被視為人工智能全新里程的ChatGPT,都在公眾、行業和資本等各個領域不斷引發連鎖反應。

那麼,在真實的世界里,人工智能和機器人的智能化水平達到什麼程度了?二者相遇碰撞之後又將向如何進化?

【ChatGPT:人工智能的新時代起點】

從通過美國高校的入學資格考試(SAT),到編寫代碼、撰寫報告和構思小說,ChatGPT的出現都讓公眾感到了前所未有的壓力,迅速破圈。

與此類似的還有早先興起過的AI繪圖作畫,這些AIGC(人工智能生產內容)被看作是繼UGC(用戶生產內容)之後新的創新模式。

它為我們帶來的,不僅是在幾秒鐘之內根據需求迅速生成內容的效率提升。更重要的是,在回答開放問題,生成文字、圖片、視頻等創造性內容等傳統AI最受困擾的領域,它也展現出了驚人的表現。

這些現象背後,一個最根本的變化是:

依託大型語言模型的訓練,ChatGPT對人類意圖的理解,有了跨越式的質變提升。

在此之前,人工智能發展的上一個關鍵里程碑事件,是2016年3月,「深度學習」的代表AlphaGo正式擊敗圍棋世界冠軍李世石。

此後6年來,人工智能的發展日新月異,但始終存在一個巨大障礙:

由於算法複雜度和數據規模的限制,當下幾乎所有的AI,都只能同時在少量的垂直應用方向上,實現接近或超越人類的智能表現;而無法在對話、創造、情感、認知等更加開放、複雜的領域,實現從「弱人工智能」向「強人工智能」的關鍵一躍。

而現在,以ChatGPT的火爆為標誌,我們已經看到一個新的臨界點到來。

「從某種意義上來講,AlphaGo是人工智能領域的第1顆原子彈,而ChatGPT就是氫彈。」達闥機器人創始人、CEO黃曉慶認為,雖然ChatGPT還需要更多的優化,但它已經跨越了圖靈測試的邊界,在那些需要高創作性的領域,為人工智能的發展和應用推開了一個新的時代。

相較於傳統的人工標註的模型訓練,通過堆疊數據集進行「自學習」訓練的大模型、多模態AI,正如2016年的深度學習一樣,成為新的行業主流。

而在這個過程中,我們也將全面進入一個「強人工智能」的時代。具有更強感知、交互和創造力的,能在更加開放環境下,同時完成更多不同任務的新一代人工智能,將從AIGC應用、生成式AI到更多應用場景,為整個人類社會帶來新的改變。

【機器人應用升級:4個D和4個C】

在這些改變中,最值得期待的領域之一,是智能機器人。

尤其是服務機器人。

多年來,幾乎所有從事機器人產業的人,都夢想着做出可以走進千家萬戶,完全替代人類的服務機器人;但同時也都明白,這一夢想在現階段幾乎不可能達成。

與傳統的在封閉環境里完成固定任務,更強調精確性和高效性的工業機器人不同,服務機器人的應用場景,主要是跟人類打交道,所以它更需要像人一樣,在開放複雜環境下具備相當強的自適應能力。

無論是人類還是別的生物體,有些自適應能力是天然形成的。比如看到障礙會躲開,碰到障礙物會後退等。

這些看起來稀鬆平常的行為,要讓機器人能夠實現,卻並非易事:先要對外部環境進行動態的數據和信息採集,根據信息匯總進行準確判斷,計算出最佳的行動軌跡,再將操作指令分解傳遞到各部件執行並收集反饋。

與此同時,還必須要保持平衡,能上樓下樓,繞開障礙物,不會被突然撲過來的人車寵物撞倒;需要與人交互,聽懂我們的提問和指令,並馬上高效地理解和執行;需要通過機械手完成更複雜的工作,比如掃地做飯,搬高挪低,扶老攜幼……

機器人表現出的自適應能力和人越接近,就意味着輔助甚至取代人類工作的可能性越大。

在此之前,從本田公司發佈第一代ASIMO算起,具備人類雙足行走能力的智能機器人問世已有23年。

這23年,正是人類科技,尤其是數字化產業蓬勃發展的階段,也帶動了機器人技術和產業的不斷突破和創新。

在這個過程中:

有的機器人公司更注重技術的研究。比如波士頓動力,每隔一段時間,就會發佈一些讓業界嘆為觀止的演示視頻。雖然因為採用液壓驅動技術,結構複雜、成本高、維護難,重量高,難以轉化為商業產品,但卻讓我們對人形機器人的未來發展,有了更大的信心。

有的更長於商業化探索。比如特斯拉,雖然去年發佈的擎天柱在感知、運動、交互等方面的能力和體驗都還有待進一步完善,但只是一場發佈會,已經把公眾的期待牢牢拉滿。

有的更聚焦于「內功」的修鍊。比如達闥機器人,以打造機器人產業生態為目標,蟄伏7年,終於在智能柔性關節、雲端大腦、機器人操作系統、機器人元宇宙等關鍵技術和關鍵元器件領域完成了全方位的戰略卡位。

但不論是怎樣的方向,伴隨着大模型、多模態「強人工智能」的發展,智能機器人的發展也即將獲得更有力的助推。

黃曉慶認為,在未來幾年,智能機器人就將在4個D和4個C領域,為我們的生活帶來巨大改變:

4個D(主要面向垂直行業):

Dull,重複性很高,無聊的工作。

Dangerous,巡夜、爬高等危險工作。

Dirty,讓人感覺髒的工作,比如掃地、清潔等等。

Demeaning,比較沒有尊嚴的工作。

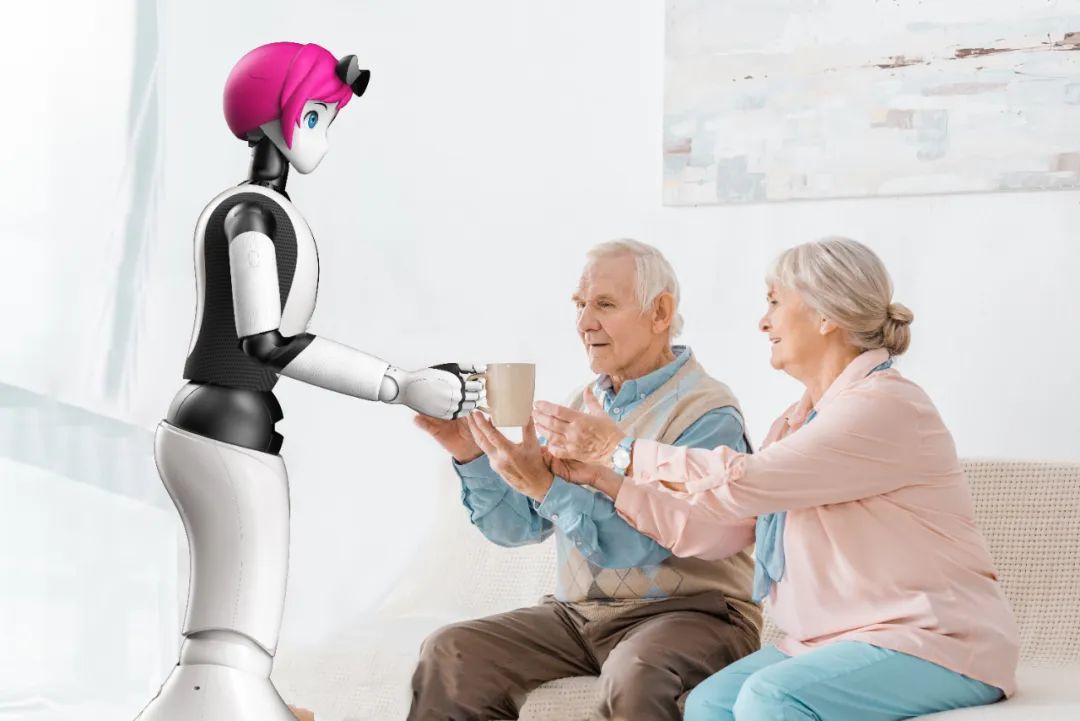

4個C(主要面向家庭):

Conversation,與人交流。

Clean,做清潔。

Care,照顧老人,照顧小孩。

Cooking,做飯。

【從「功能機」到「智能機」:機器人需要自己的GPT】

在「強人工智能」時代,智能機器人將如何學習和進步,不斷刷新自己的能力與體驗上限?

在我看來,圍繞「智能」兩個字,完全可以從手機的發展歷程中,得到非常有意思的參考和借鑒。

最初的手機,被稱為「功能機」,所有功能都固化在手機里。在這個時代,手機的功能相對單一,只能打電話和發短訊,以及使用鬧鐘、遊戲等少量「內置功能」。

而隨着「智能機時代」來臨,手機逐漸成為了我們肢體、意志和生活的延伸,除了打電話和發短訊,手機可以聽音樂、玩遊戲,看新聞,點外賣,上網課、買東西……

在這個過程中,最大的改變不僅在於手機本身軟件和硬件的升級,更在於手機的功能已經不再固化在手機內部,而是來自於雲端。

於是手機的作用完成了從工具到樞紐的質變:通過越來越發達的信息高速網絡,智能手機將我們與數據、資金、物流連接在了一起,將個體與整個世界的各種產品和服務連接在了一起。

而現在,這也將會是智能機器人發展的大勢所趨。

許多人認為,機器人發展的終極目標,是要讓一個機器人獨立實現接近人的思考能力和運動能力;但遺憾的是,大模型的人工智能,對算力和數據都有巨大要求,以我們當下的技術能力,存在太多短期內無法解決的技術難題。

谷歌2021年發佈的超級語言模型Switch Transformer參數規模達到1.6萬億,阿里達摩院的多模態大模型M6參數更直接突破了10萬億。

如果要讓機器人直接加載「強人工智能」,那隻會讓機器人的芯片瞬間過載死機——即使能勉強運行,也會對本來就艱難的功耗和續航帶來巨大負擔。

對單機芯片的算力來說,這是讓人絕望的量級差。

所以,更科學更有效的辦法是,建立一個完整、高速的「端-網-雲」體系,用強大的雲端大腦,高速可靠的神經網絡,來承擔海量的計算工作,以此讓機器人突破算力和功耗的瓶頸,為我們提供所需要的智能服務。

從這個意義上來說,大模型人工智能的發展,也將為雲端智能機器人的發展,打造出一個具有決定性的強大引擎。

而以更長遠的發展來看,人形機器人也將取代手機,新的「個人管家」將成為個體與世界連接的新的樞紐。

如同手機「功能機」向「智能機」的升級,在人形機器人進入千家萬戶,真正改變我們生活的過程中,它們要為我們連接外界的信息、產品和服務,就必須,也必然身在本地,腦在雲端。

這將是專屬於機器人的GPT,機器人的未來。

【雲端機器人:中國已經領先全球】

就目前而言,已經落地的智能機器人,絕大多數都還是通過終端自身算力承擔計算工作,功能和應用粗糙的「弱人工智能」。

所以我們看到,雖然各種機器人五花八門,看上去種類繁多、功能各異,甚至在公眾宣傳和資本市場上喧囂熱鬧,但最終的用戶體驗都還普遍停留在「玩具」或者「初級服務層面」,未來都將被逐漸淘汰。

在未來幾年,我們很快會看到「強人工智能」驅動的新一代雲端機器人,為我們帶來能力和體驗的質變。

尤其值得注意的是,隨着近期ChatGPT的火熱,「中國與美國人工智能存在多大差異」成了一個新的火爆話題。

在這個問題上,各界議論紛紛,還未有統一答案。

但我們可以肯定的是,在雲端機器人領域,中國已經處在領先位置。

早在2015年,達闥機器人就已經率先提出了雲端機器人概念,並在此後幾年時間里,從專利、標準、技術平台、操作系統、關鍵元器件、生態平台在內的整個產業鏈條,完成了全方位的技術和產業布局,構建出了完整雲端機器人的技術體系和運營平台。

更重要的是,達闥的戰略並不是一家企業自己的「單打獨鬥」,而是以帶動產業鏈共同發展為理念,搭建起一個由運營商、應用開發商、人工智能提供商和機器人本體製造商共同形成的雲端機器人生態,從而匯聚整個產業鏈力量,形成了共同繁榮的積極生態。

通過達闥構建的機器人雲端大腦操作系統「海睿」,以及機器人虛擬開發平台「海元世界」,任何開發者都可以根據自己的需要,在虛擬平台上快速、高效、低成本地開發、訓練和驗證機器人,並通過雲端機器人的標準控制單元(RCU)接入雲端大腦,在千行百業投入應用。

這樣一個生態,就像是智能手機背後的操作系統、應用商店、以及雲端的海量應用服務,將成為機器人產業鏈從「功能機」向「智能機」升級的根基沃土。

更重要的是,達闥的理念和戰略布局,也已經得到了國家層面的支持以及國際產業界的認可。

2022年,達闥獲得科技部許可的國家級的新一代人工智能雲端機器人開放創新平台。

2022世界機器人大會發佈的《機器人十大前沿熱點領域(2022-2023)》,達闥海睿操作系統、達闥「雲端大腦+本地機器人」核心技術入選「2022—2023年機器人十大前沿技術」。

這意味着,與很多科技領域,中國落後於國際競爭對手不同,在這個代表未來大勢的關鍵行業,中國已經佔據了寶貴先機。